Die Ausstellung „Fluxus und darüber hinaus“ im Museum Ludwig hat sich zwei faszinierende Persönlichkeiten der Fluxus-Bewegung gewidmet: Ursula Burghardt und Benjamin Patterson. Beide Künstler standen für zentrale Ideen dieser radikalen Kunstbewegung, die sich gegen die Institutionalisierung und Kommerzialisierung der Kunst wandte. Doch hier, in den weißen Wänden des Museums, erleben wir eine bittere Ironie: Die Werke dieser beiden Pioniere werden nicht zelebriert, sondern konserviert, nicht lebendig gehalten, sondern eingefroren – wie in einem Mausoleum der Kunstgeschichte.

Museen als Friedhöfe der Avantgarde

Filippo Tommaso Marinetti, der Futurist, erklärte Museen zu Friedhöfen, in denen die lebendige Kunst stirbt, um für die Ewigkeit ausgestellt zu werden. Dieser Gedanke erweist sich bei der Betrachtung der Ausstellung als geradezu prophetisch. Burghardts visuelle Poesie und Pattersons spielerische Performances sind keine statischen Objekte, sondern lebendige Prozesse. Sie lebten von ihrer Unmittelbarkeit, von der Interaktion mit dem Publikum, von ihrem Potenzial, die Normen der Kunstwelt infrage zu stellen. Doch im Museum Ludwig erscheinen sie seltsam zahm, wie domestizierte Tiere, die ihres ursprünglichen Instinkts beraubt wurden.

Das Museum selbst trägt dazu bei, diese Subversion zu neutralisieren. Mit seinen sterilen Räumen, seinen erklärenden Texttafeln und seinen streng kuratierten Präsentationen wird jeder Hauch von Chaos und Unberechenbarkeit ausgelöscht – die essenziellen Qualitäten, die Fluxus ausmachten. Die Werke von Burghardt und Patterson werden hier nicht gefeiert, sondern seziert.

Fluxus und darüber hinaus: Ursula Burghardt, Benjamin Patterson

Museum Ludwig, Köln 2024

Foto: Rheinisches Bildarchiv/Marc Weber

© Nachlass Ursula Burghardt

Ursula Burghardt: Die Poetin der Fluxus-Welt

Burghardts Arbeiten, oft geprägt von einer einzigartigen visuellen Poesie, könnten die Frage nach der Rolle der Frauen in Fluxus aufwerfen. Doch wie werden diese Werke präsentiert? Werden sie in Vitrinen und Rahmen gezeigt, als wären sie Reliquien aus einer längst vergangenen Ära? Wenn dem so ist, dann haben wir es mit einer Ausstellung zu tun, die Burghardts Arbeiten mehr schadet als nutzt.

Fluxus war niemals bloß „Kunst“ im traditionellen Sinne. Es war eine Bewegung, die sich über Kategorien hinwegsetzte, die den Prozess und die Idee über das Produkt stellte. Doch in dieser Ausstellung droht Burghardts Kunst auf Objekte reduziert zu werden, die den Betrachter belehren, anstatt ihn zu inspirieren.

Benjamin Patterson: Der Humorist und Visionär

Patterson, einer der Mitbegründer von Fluxus, war bekannt für seinen spielerischen Umgang mit Musik und Performance. Werke wie „Paper Piece“ oder „Variations for Double-Bass“ waren performative Ereignisse, die sich nicht vollständig dokumentieren lassen, weil sie von ihrer Vergänglichkeit lebten. Doch wie bringt man solch flüchtige Kunst in den musealen Kontext?

Die traurige Wahrheit ist, dass Museen oft versuchen, Performances durch Videos oder Fotos zu ersetzen – eine Praxis, die den Kern solcher Arbeiten nicht nur verfehlt, sondern zerstört. Patterson wollte das Publikum einbeziehen, es zum Lachen bringen, zum Nachdenken anregen. Doch in der Ausstellung wird der Betrachter zum passiven Konsumenten degradiert, der Videos auf Bildschirmen betrachtet, statt Teil des Kunstwerks zu werden.

Darüber hinaus bleibt die Ausstellung eine Erklärung schuldig, warum Pattersons Rolle als schwarzer Künstler in einer überwiegend weißen Bewegung so entscheidend war. Seine Werke waren nicht nur Ausdruck seiner künstlerischen Vision, sondern auch ein Statement gegen die gesellschaftlichen Normen seiner Zeit. Eine Ausstellung, die diesen Kontext nicht berücksichtigt, bleibt oberflächlich und reduziert den Künstler auf eine historische Fußnote.

Die Frage nach der Relevanz von Museen

Diese Ausstellung stellt unweigerlich eine größere Frage: Sind Museen in der Lage, die Ideen der Avantgarde für die Zukunft lebendig zu halten? Oder sind sie lediglich Friedhöfe, auf denen die rebellischen Bewegungen der Vergangenheit begraben werden?

Fluxus wollte Kunst aus den elitären Räumen herausholen, sie in den Alltag integrieren, die Trennung zwischen Künstler und Publikum aufheben. In einer Welt, die zunehmend von digitalen Technologien und partizipativen Prozessen geprägt ist, könnten solche Ideen eine neue Relevanz entfalten. Doch statt den Geist von Fluxus in die Gegenwart zu übersetzen, bleibt das Museum Ludwig in den alten Strukturen der musealen Präsentation gefangen.

Warum nicht eine Ausstellung, die Pattersons Performances durch digitale Interaktionen neu belebt? Warum nicht Burghardts visuelle Poesie durch KI-gestützte Installationen interpretieren, die sich ständig verändern und den Betrachter aktiv einbeziehen? Stattdessen sehen wir eine Ausstellung, die in ihrer musealen Starre verharrt und die Möglichkeiten der Gegenwart ignoriert.

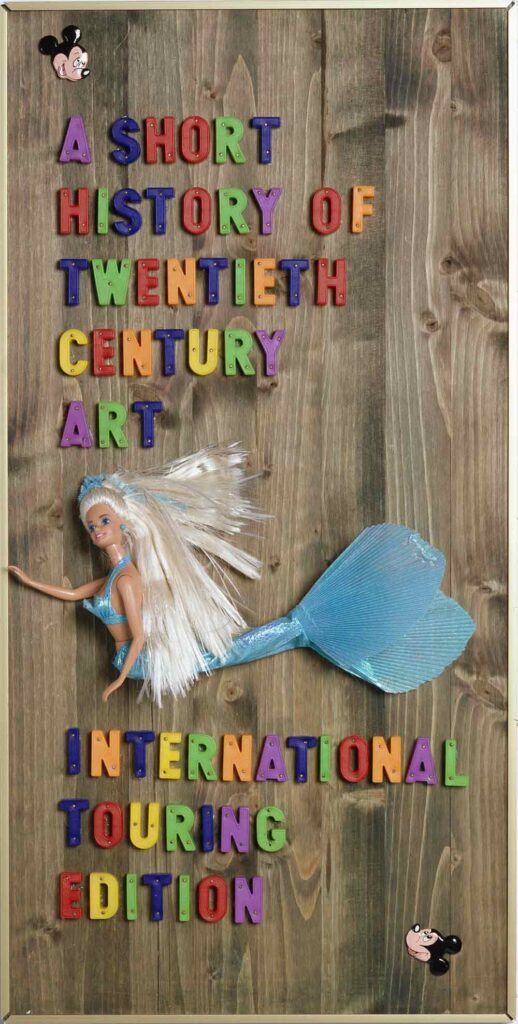

A Short History of 20th Century Art (Eine kurze Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts), 1989–1994

Mischtechnik auf Holzplatten

7 Teile, je 28 x 35,6 x 7,6 cm

ifa – Institut für Auslandsbeziehungen e.V., Stuttgart

© The Estate of Benjamin Patterson

Ein Fazit des Stillstands

„Fluxus und darüber hinaus“ hätte eine radikale, zukunftsgerichtete Ausstellung sein können, die den Geist von Burghardt und Patterson auf neue Weise lebendig hält. Stattdessen bleibt sie ein Beispiel dafür, wie Museen die Avantgarde assimilieren, ohne ihre Essenz zu bewahren.

Die Ausstellung hätte eine Diskussion über Geschlecht, Rasse und Identität im Kontext von Fluxus eröffnen können. Sie hätte die Brücke zwischen der analogen Fluxus-Welt und den digitalen Möglichkeiten der Gegenwart schlagen können. Doch all das bleibt ungenutzt.

Am Ende bleibt eine zentrale Frage: Wenn Museen die Kunst der Avantgarde nicht lebendig halten können, welchen Zweck erfüllen sie dann noch? Vielleicht ist es an der Zeit, nicht nur über Fluxus und darüber hinaus nachzudenken, sondern auch über die Zukunft der Museen selbst. Denn wenn diese Institutionen nicht bereit sind, sich zu verändern, werden sie bald nur noch die Friedhöfe einer längst vergangenen Kunstwelt sein.

Mehr zur Ausstellung und dem Museum Ludwig: https://www.museum-ludwig.de/de/ausstellungen/fluxus-und-darueber-hinaus-ursula-burghardt-benjamin-patterson