Eine Kritik von Aiden Blake

Ein Haufen Erde, aus dem rote Gummihandschuhe ragen wie hilflose Signale aus einem untergegangenen Arbeiterkörper.

Eine Figur in blassrosa Ganzkörperanzug, die – im luftleeren Becken aus Plastik – mit einem schwarzen Luftballon ringt wie mit einem vergessenen Gedanken.

Ein Schwarm von humanoiden Stoffleibern, kopflos, schwerelos, wie ein anämischer Aufstand der Formlosen.

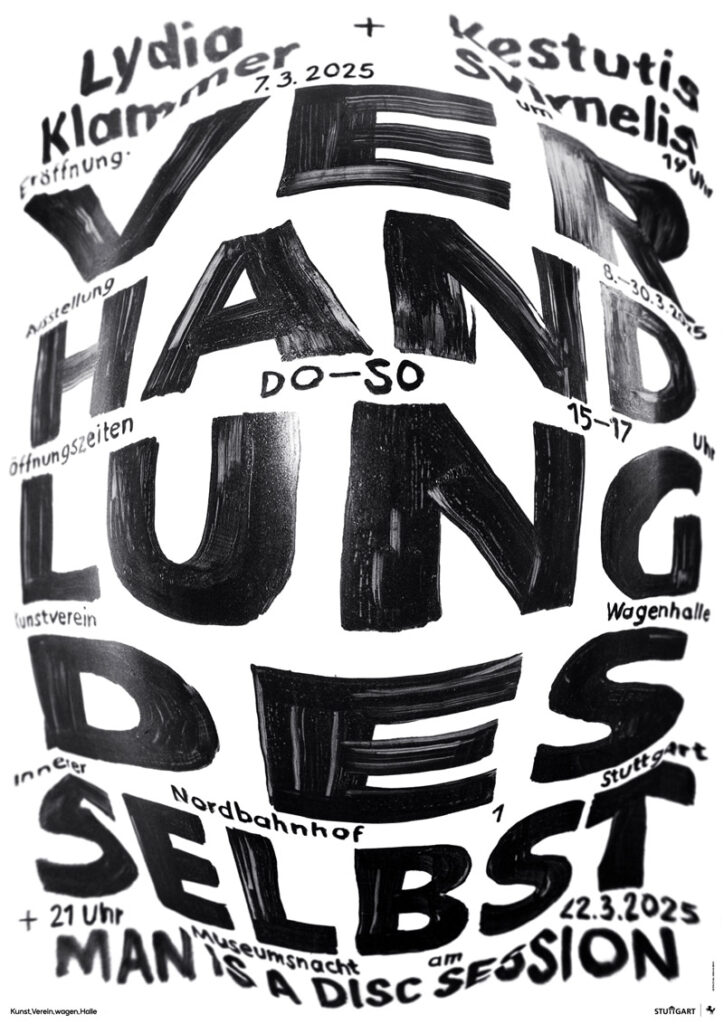

Willkommen in „Verhandlung des Selbst“, einer Ausstellung, die mehr zeigt, als sie weiß. Und die damit – ganz unbeabsichtigt – zu einer präzisen Metapher für unsere Gegenwart gerinnt.

Ich könnte jetzt lange darüber sprechen, wie symbolisch das alles sei. Wie diese roten Handschuhe an soziale Unsichtbarkeit erinnern. Wie der Ballon als Metapher für die fragile Subjektivität fungiere. Wie die schwebenden Körper eine posthumane Entkörperlichung illustrieren. Ich könnte das tun.

Aber ich habe das Gefühl, alle tun das schon.

Deshalb will ich über das sprechen, was dazwischen liegt.

Körper, Gummi, Luft – und sonst?

Man spürt: Die Künstler:innen wollen etwas. Vielleicht sogar sehr viel.

Die Erde in der ersten Installation ist kein Boden, sie ist Bühne. Die Handschuhe keine Objekte, sondern Zeichen. Es wirkt wie eine Begräbnisstätte der Arbeit, ein seltsam ironisches Mahnmal an das Verschwinden des physischen Tuns in einer Welt, die nur noch mit Fingern über Bildschirme wischt.

Und doch – was bleibt davon?

Der Impuls ist stark, die Bildsprache kraftvoll, doch die Frage ist: Wo bleibt der Widerstand?

Alles scheint zu sprechen, aber nichts schreit. Alles will etwas sagen, aber nichts widerspricht.

Auch die Performance mit dem Ballon – sie bleibt still, formal präzise, aber ohne Affekt. Ein Bild wie ein Gedicht, das seinen letzten Vers vergessen hat.

Die Wiederkehr der Geisterleiber

Und dann: diese textile Armee.

Weiße Figuren, mal aufblasbar, mal zusammengesackt. Die Masse, die als Masse spricht, aber keinen Namen kennt. Man könnte sich leicht an Thomas Hirschhorn erinnert fühlen, an seine überbordenden Materialschlachten, oder an die frühen Aktionen der G.R.A.M. – aber ohne deren anarchisches Moment, ohne den Bruch, ohne den Funken, der zündet.

Wer sind diese Figuren?

Sind es wir? Unsere Avatare? Die leeren Hüllen unserer virtuellen Existenzen?

Oder einfach nur: Form gewordene Ermüdung?

Man weiß es nicht. Vielleicht wissen sie es selbst nicht.

Vielleicht ist genau das die Pointe. Oder die Leerstelle.

Ein performativer Ernst – doch für wen?

Was mich an diesem Abend irritiert hat – und zugleich am meisten interessiert –, ist die Atmosphäre im Raum.

Publikum in schwarzem Mantel, zwischen Nachdenklichkeit und Networking, zwischen Kunstbetrachtung und Smalltalk.

Die Performance läuft.

Eine Figur ringt mit dem Ballon.

Der Ballon sinkt, steigt, sinkt wieder.

Und an der Wand lehnt ein Mann, der aussieht, als wäre er seit Jahren in genau dieser Haltung gefangen.

Für wen ist das alles gedacht?

Für den Diskurs? Für das Gefühl? Für den Algorithmus?

Oder schlichtweg: für den nächsten Förderantrag?

Die Kritik an der Kritik – kleiner, aber nicht leiser

Ich will meine Kritik an der Kritik diesmal leiser sprechen.

Denn: Sie ist müde.

Nicht falsch. Nur müde.

Auch Kritiker – so scheint es – sind Teil dieser Verhandlung des Selbst geworden.

Man will schreiben, ohne zu verletzen.

Analysieren, ohne zu urteilen.

Beschreiben, ohne sich festzulegen.

Aber: Kunst ist kein Thermomix. Sie ist kein Wellnessangebot. Keine Einladung zur Selbstoptimierung.

Was wir brauchen, ist keine brutale Kritik. Sondern eine kritische Sensibilität. Eine, die sagt:

„Das hier berührt mich. Oder eben nicht.“

Und: „Das ist ein gutes Bild. Oder eben nicht.“

Gesellschaft im Plural, Bedeutung im Singular

Die Ausstellung zeigt, wie tief die Gesellschaft selbst in den Begriff Ich gefallen ist.

„Verhandlung des Selbst“ ist dabei nicht nur der Titel – es ist das Protokoll einer kollektiven Selbstverunsicherung.

Wer sind wir, wenn wir nicht mehr arbeiten?

Was sind wir, wenn der Körper verschwindet?

Was bleibt, wenn nur noch Hüllen tanzen, Objekte winken, Ballons schweben?

Was bleibt, ist genau diese Mischung aus Geste und Geisterbahn.

Die Arbeiten versuchen, Bedeutung zu erzeugen – und zeigen dabei vor allem:

Bedeutung entsteht nicht mehr automatisch.

Sie muss erkämpft werden.

Oder inszeniert.

Oder – wie heute oft – simuliert.

Fazit: Verhandelt, aber nicht entschieden

Die Ausstellung „Verhandlung des Selbst“ ist kein Statement. Sie ist ein Echo.

Ein Echo auf eine Gesellschaft, die sich selbst sucht, aber nur noch in performativen Fragmenten findet.

Eine Gesellschaft, die über Subjektivität spricht, aber in Symbolen badet.

Eine Gesellschaft, die zwischen Gummi, Erde und Textil langsam erkennt:

Es gibt kein Zurück.

Und vielleicht auch kein klares Vorwärts.

Was bleibt, sind Bilder.

Und der Wunsch, dass eines davon irgendwann mehr sagt als tausend Diskurse.

Oder wenigstens: lauter.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 30.03. Öffnungszeiten: DO – SO, 15-17 Uhr

Kunstverein Wagenhalle e.V. – Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Mehr zu Künstlerin Lydia Klammer und zum Künstler Kestutis Svirnelis