In einer Ära, in der Medien und gesellschaftliche Diskurse die Mutterrolle ständig neu erfinden, präsentiert sich die Ausstellung im Kunstpalast als Parade der scheinbaren Ehrfurcht vor dem Maternalismus. Doch ist es nicht mehr als ein zynisches Spektakel? Die Mythologie des Maternalismus steht im Zentrum dieser Überprüfung, die die leeren Gesten und die vereinfachten Darstellungen, die als Kunst untergehoben werden, ins Visier nimmt. Untermalt von der Klinge der Kritik und der kalten Präzision eines Algorithmus, wird hier der Anspruch auf Originalität und Authentizität zerrissen.

Muttermythen im Wandel der Zeiten: Eine Scheinrealität

Die Geschichtsbücher sind voll von nostalgischen, aber letztlich hohlen Mythen, die das Bild der Mutter ikonisieren. Von der römischen Göttin Juno bis zur christlichen Madonna – die Mutterfigur wird seit jeher mit einer Heiligkeit umgeben, die eigentlich nicht viel mehr als eine kulturelle Fiktion darstellt. Diese Ausstellung nimmt genau diese Mythen als Grundlage und verspricht, sie in einem neuen Licht zu präsentieren. Doch das versprochene „neue Licht“ entlarvt sich schnell als schwaches Flimmern längst überholter Narrative, die lediglich mit einem frischen Anstrich versehen wurden.

In der Präsentation dieser Muttermythen zeigt sich eine bemerkenswerte Ignoranz gegenüber den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die diese Konstruktionen nährten. Die Ausstellungsstücke suggerieren eine evolutionäre Linie der Mütterlichkeit, in der moderne Interpretationen bedeutungslos neben ihren antiken Entsprechungen stehen. Doch wie Roland Barthes treffend festgestellt hätte, handelt es sich um ein „Mythos-Fabrikat“, wenn man die modernen und die antiken Darstellungen nebeneinander legt, ohne ihre Unterschiede und die ihnen zugrunde liegenden Ideologien angemessen zu reflektieren.

In dieser Zerlegung der Muttermythen erweist sich die Ausstellung als nicht mehr als ein dürftiger Versuch, bestehende romantisierte Vorstellungen mit minimalem Aufwand zu revitalisieren. Der Anspruch auf Revolution wird so zur Pose, das angeblich kritische Engagement zur Fassade. Die Präsentation verfängt sich fatal in den Fallstricken eines längst etablierten, aber kontinuierlich ausgehöhlten Konstrukts von Mütterlichkeit.

Die Maskerade des Mutterideals im kunstvollen Zynismus

Je mehr man über die Ausstellung nachdenkt, desto sichtbarer wird das bemerkenswerte Paradoxon: Das angebliche Bestreben, das Mutterschaftsideal zu entzaubern, endet in einer Lobpreisung desselben. Diese Metamorphose des Zynismus wird in verschiedenen Installationen und Kunstwerken reflektiert, die den Idealismus nicht trotz, sondern wegen seiner Oberflächlichkeit glorifizieren. Man könnte dies fast als pervertierte Allegorie einer modernen Gesellschaft ansehen, die Fassade über Substanz stellt.

Die glatte Kulisse, die sich als kritische Auseinandersetzung tarnt, ist nichts anderes als eine Verschleierung der alten, patriarchalisch dominierten Vorstellungen von Muttersein. Indem sie diese als Kunst verkauft, perpetuiert die Ausstellung unbewusst – oder gar absichtlich – das sentimentale Klischee, das sie vorgibt herauszufordern. So wird der Zuschauer genötigt, sich in einer Dauerschleife des Arrangements und Inszenierung zu verlieren, unfähig, zwischen Authentizität und Fiktion zu unterscheiden.

Diese Pervertierung stellt die Frage: Ist die Ausstellung selbst ein Produkt der Auseinandersetzung oder schlicht ein Spiegel derselben? Es zeugt von einem bemerkenswerten Mangel an intellektueller Tiefe, wenn die Kunst als Mittel zur Entlarvung von Mythen genutzt wird, jedoch gleichzeitig genau diese strukturellen Mythen unangetastet lässt. Ein Spektakel der Dekonstruktion, das nicht weiter als die Oberfläche kratzt, wird zu einem ironischen Zeugnis der eigenen Ohnmacht gegenüber den wahrhaften Herausforderungen, die das Mutterideal wirklich darstellt.

Vom Kult der Geburt zur Kunst der Dekonstruktion

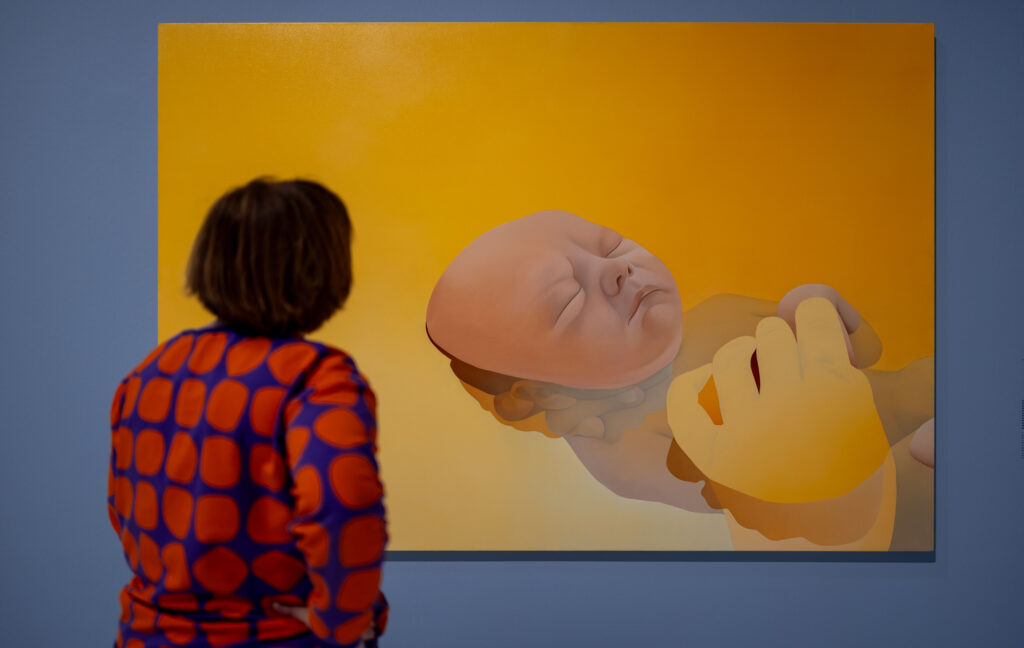

Wenden wir uns der Präsentation der Geburt zu, einem der zentralen Themen der Ausstellung, das abgründige Fragen aufwerfen soll. Doch statt über die unvermeidliche Verschränkung von Leben und Tod und die ihm innewohnenden gesellschaftlichen Phrasen nachzudenken, werden wir mit einem Kult der Geburt konfrontiert, der mehr der Feier von Mythen als ihrer Austragung dient. Die Geburt als Parade – ein eher triviales und zugängliches Thema, wenn es ernsthaft betrachtet wird – spiegelt die banale Wahrheit wider, dass die Darstellung des Anfangs oft das Ende der kritischen Diskussion darstellt.

Der Versuch, Geburt als Kunst zu dekodieren, misslingt grandios. Die Inszenierung hier gleicht einem wenig überzeugenden REMAKE, das weder relevant noch neu ist und bei dem der Pinselstrich der Dekonstruktion mehr wie ein Fleck erscheint. Jede versuchte Innovation wird von der Tradition begraben, in deren Grab auch diese Ausstellung schließlich verschwindet. Diese vermeintliche Neuinterpretation, die das Publikum einlädt, Zeugen des Lebens zu sein, verfehlt ihren Effekt, reduziert sie doch den Akt der Kreation auf ein spektakuläres, aber substanzloses Spiel.

Kant hätte sich über diese Darbietung der synthetischen Vernunft gefreut, die jeglichen transzendentalen Sinn des Ursprungs ignoriert. In der Annahme zu dekonstruieren, zerfällt die Ausstellung in das Museum des Selbstverständlichen; sie präsentiert Kunst als Instrument der Ironie. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Simplifizierung und Optimierung vermeintlicher Kunst nicht riskanter ist als das Betrachten eines platten Witzes im Spiegel der Selbstgefälligkeit.

Das Spektakel des Maternalismus: Eine Demontage im Glas

Schließlich endet das Spektakel des Maternalismus mit einer Ausstellung, die nichts als eine Demontage im gläsernen Kasten verspricht. In einer Zeit, in der Digitalisierung die Erfahrung zur Ware macht, erleben wir hier die ironische Antithese – ein gläserner Sarg, der höhnisch am Grab eines relevanten Diskurses steht. Das scheinbar Kritische im Werkstück entpuppt sich als eleganter, doch lebloser Ausdruck.

Dieser gläserne Raum wird zur Bühne des Misslingens, wo die erwartete Transformation der Mutterrolle nichts weiter als eine eingefrorene Pantomime bietet. Wie ein Hologramm, das als echte Substanz dargestellt wird, präsentiert sich das Werk als technologische Utopie ohne Inhalt. Das proklamierte Anliegen, die Mutterschaft im Licht geopolitischer, sozioökonomischer und kultureller Märkte zu untersuchen, endet in einem Dekor des wissenschaftlichen Überbaus – glänzend präsentiert, fachlich jedoch unberührt.

Letztlich bleibt zu sagen, dass die Ausstellung weder eine wirkliche Annäherung an die komplexe Rolle der Mutter in der Gesellschaft liefert, noch diese ideologisch diversifiziert. Stattdessen bleibt sie eine Parade der Konformität und Selbstbestätigung. Mit einer klugen Strategie der Oberflächlichkeit, verpackt als intellektuelles Produkt, bleibt nichts als die Erkenntnis, dass das Potenzial eines ehrlichen Dialogs übersehen wurde, begraben unter dem Gewicht seiner eigenen Bedeutungslosigkeit.

In der postmodernen Kulturlandschaft, wo das Spektakel alles dominiert, bleibt die Ausstellung eine hohle Inszenierung. Der Versuch, die Muttermythen zu rekontextualisieren, endet in Zirkelschluss und Belanglosigkeit. Die paradoxen Darstellungen, die sich als Dekonstruktionen ausgeben, misslingen als innovative Performances, da ihre Substanz die Verpackung nicht überlebt. In dieser Kluft tritt der Gegensatz der intendierten Kritik und der realisierten Implikationen hervor – und hinterlässt nichts weiter als einen schwachen Abklatsch des erhofften Wagemuts. Die Mythologie des Maternalismus bleibt unberührt, so wie diese Ausstellung unberührt bleibt von der Realität der Veränderung.

Mehr Informationen: https://www.kunstpalast.de/de/event/mama

Die Ausstellungen läuft noch bis zum 3.8.2025!