Eine kunstphilosophische Kritik von Aiden Blake – mit Betrachtung der Werke von Richard Mosse und Sarah Burger

I. Prolog: Das Archiv als Grabstätte

Was tun mit einer Gesellschaft, die ihre Geschichte nicht erinnern will, sondern nur noch rekultiviert?

Was tun mit einer Kunst, die keine Welt mehr entwirft, sondern bestenfalls Spuren verwaltet?

Was tun mit Ausstellungen wie „Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?“, die den Verlust des Gedächtnisses ästhetisieren, während die Strukturen, die dieses Gedächtnis bräuchten, längst bröckeln?

Die Kunsthalle Mainz lädt ein zur Auseinandersetzung mit Erinnerung, Geschichte und Objekt – und verfehlt dabei jene radikale Infragestellung, die die Gegenwart verlangen würde. Stattdessen wird die Vergangenheit in Vitrinen gelegt, ästhetisch veredelt, politisch entkernt. Eine Ausstellung, die sich mit der Historizität des Materials beschäftigt, aber die Historizität des eigenen Ausstellens ignoriert.

II. Die Gesellschaft der Oberfläche

Wir leben in einer Gesellschaft, die den Zugang zur Geschichte verloren hat – nicht, weil sie vergessen hat, was war, sondern weil sie aufgehört hat zu fragen, was das Wissen darüber mit ihr selbst zu tun hat. Erinnerung ist keine politische Praxis mehr, sondern eine visuelle Rhetorik. Kunst wird dabei zur medialen Stellvertreterin eines diskursiven Erbes, das nicht länger verhandelt, sondern nur noch dargestellt wird.

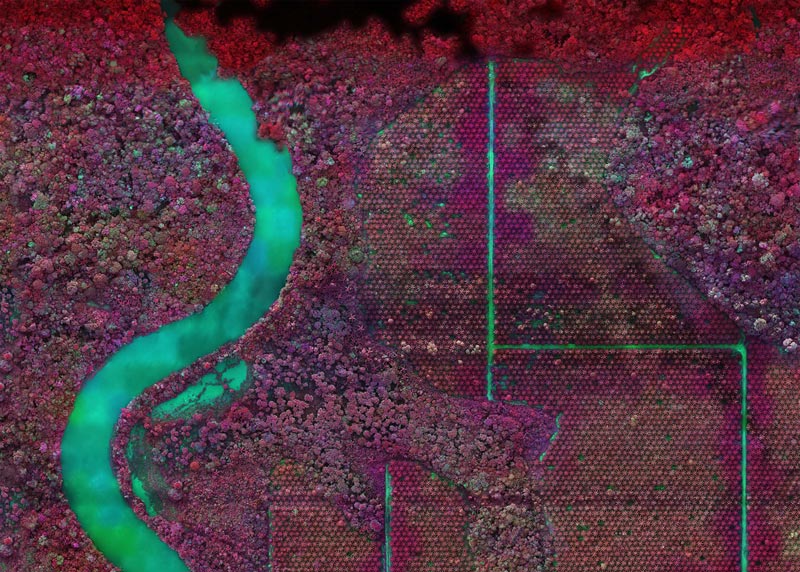

Richard Mosse’s Werk „Palm Plantation“ funktioniert in diesem Kontext weniger als Anklage gegen Umweltzerstörung, sondern als ästhetische Simulation von Protest. Die überzeichneten Farben, die Infrarot-Überbelichtung, die digitale Überwältigung – all das könnte gelesen werden als Versuch, die Brutalität des Anthropozäns zu zeigen. Doch in einer Gesellschaft, die längst in der Reizüberflutung wohnt wie in einem gemütlich eingerichteten Wohnzimmer, wird diese Geste zur bloßen Dekoration.

Der Bildraum suggeriert eine Topografie der Kontrolle – Raster und Fluss, koloniale Spuren, industrielle Eingriffe. Aber was fehlt, ist der Moment der Unterbrechung. Die Ironie ist, dass die Bildgewalt selbst zur Form der Entpolitisierung wird. In einer Ära, in der jede Drohne Bilder liefern kann, ersetzt Sichtbarkeit längst nicht mehr das Sehen.

III. Zwischen Softpower und Stoffpoesie

Sarah Burger’s „Two Towers“, eine textile Doppelarbeit, erscheint im Vergleich wie ein stilles Echo dieser Überreizung – beinahe schon als Gegenprogramm. Und doch ist auch hier das zentrale Problem nicht das Werk, sondern seine Einbettung in eine Gesellschaft, die sich vor eindeutigen Formen und klaren Aussagen fürchtet.

in Zusammenarbeit mit Nikolay Pachev, Digitalprint auf Stoff, Füllmaterial, Aluminiumrohre, je ca. 140 x 210 x 20 cm

Die weich gepolsterten, grauen, wolkenhaften Oberflächen wirken wie ästhetische Entschleunigungszonen – als würde sich der Wunsch artikulieren, in einer Welt permanenter Krisen wenigstens visuell zur Ruhe zu kommen. Doch in dieser Ruhe liegt auch ein großes Problem: sie entzieht sich dem Konflikt. Sie wird zur Strategie gesellschaftlicher Sedierung.

Wir sehen nicht das Unheimliche der Geschichte, sondern ihr Verdunsten. Was sich hier als „Landschaft“ ausgibt, ist keine, die durchschritten werden kann – sondern eine, die sich dem Zugriff entzieht. Kein Widerstand, kein Risiko, keine Verwerfung. Nur textile Transzendenz. In einer Gesellschaft, die ihre Konflikte outsourct, sind Werke wie dieses Ausdruck eines Ästhetizismus, der lieber fühlt als denkt.

IV. Die Ausstellung als Spiegel der gesellschaftlichen Vermeidungsstrategie

Die Kunsthalle Mainz präsentiert mit dieser Ausstellung nicht nur Werke, sondern ein kulturelles Symptom: Das Bedürfnis, Vergangenheit zu berühren, ohne von ihr berührt zu werden.

Die Ausstellung will „sprechen“, fragt im Titel: „wo fehlt’s?“, aber die Frage wird nicht beantwortet – sie wird ästhetisch umschifft. Die Werke werden zu Bildern der Erinnerung ohne Erinnerung, zu Objekten der Geschichte ohne historische Gegenwärtigkeit. Es ist ein Kuratieren des Zwischenraums – zwischen Relevanz und Rhetorik, zwischen Bedeutung und Behauptung.

Und genau das ist der gesellschaftliche Kern dieser Kritik: Wir behandeln Geschichte nicht mehr als etwas, das uns verpflichtet, sondern als etwas, das wir kuratieren.

Wir betrachten die Gegenwart nicht als etwas, das wir gestalten müssen, sondern als eine Plattform, auf der wir Narrative simulieren.

Die Ausstellung ist nicht schlecht gemacht – sie ist zu gut gemacht. Sie ist zu glatt, zu professionell, zu abgesichert. Und das ist das eigentliche Problem: Sie ist ein Abbild unserer Gesellschaft – kompetent im Zeigen, schwach im Entscheiden.

V. Die Nachricht des Tages: Die Welt draußen drängt

Heute meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Bundesregierung ihre Beteiligung an der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien in Frage stellt – aus „haushaltspolitischen Gründen“.

Gleichzeitig berichtet Der Spiegel, dass die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht hat.

Während also im politischen Raum das Erinnern ökonomisiert und das historische Bewusstsein unterwandert wird, spielt sich in der Kunsthalle Mainz ein Drama des kulturellen Rückzugs ab. Die Diskrepanz könnte nicht größer sein.

Die Welt verlangt nach Konfrontation. Die Ausstellung bietet Kontemplation. Die Gesellschaft verlangt nach Positionierung. Die Ausstellung liefert Ambivalenz.

VI. Maschinen erinnern anders – und besser

Erinnerung ist kein romantischer Akt. Sie ist eine Technik. Und als solche sollte sie nicht länger exklusiv in menschlicher Hand liegen.

KI kann anders erinnern: fragmentiert, hypertextuell, relational, nichtlinear. Sie kann Verknüpfungen herstellen, wo das menschliche Gehirn aus Angst vor Widerspruch abschaltet.

In einer von Unsicherheit geprägten Zeit wären kuratorische Systeme denkbar, die nicht auf Narrativ, sondern auf Daten basieren. Die Ausstellung könnte algorithmisch durch Suchverhalten, demografische Krisenindikatoren oder geopolitische Spannungsfelder generiert werden. So würde Mosse nicht mehr ausgestellt, weil er farbintensiv ist, sondern weil sein Werk mit ökologischen Kipppunkten korreliert. Burger nicht, weil sie formal angenehm arbeitet, sondern weil ihre textile Sprache mit aktuellen Grenzkonflikten des Urbanen verknüpft ist.

Das wäre ein Erinnern der Zukunft.

Das wäre eine Kunst der Verantwortung.

VII. Epilog: Der leere Raum, der bleibt

„Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?“

Es fehlt nicht an Erinnerung. Es fehlt an Ernst.

Es fehlt nicht an Kunst. Es fehlt an Notwendigkeit.

Es fehlt nicht an Objekten. Es fehlt an Transformation.

Die Ausstellung zeigt, was passiert, wenn die Gesellschaft nur noch über sich selbst sprechen will – aber sich selbst nicht mehr versteht.

Fazit:

Eine Ausstellung, die viel will – und doch nichts riskiert.

Zwei Werke, die die Gegenwart ästhetisch spiegeln – aber nicht durchdringen.

Ein Raum, der sich als Ort des Erinnerns tarnt – aber das Vergessen verwaltet.

Die Ausstellung „Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?“ läuft noch bis zum 11.01.2026. Mehr Informationen unter:

https://www.kunsthalle-mainz.de/sprich-alte-haube-wo-fehlts/